5월말의 농촌은 한창 바쁘게 돌아가는 시간이다.

살랑이는 봄 바람이 불고 날이 풀리면 겨우내 어그러졌던 논둑을 다듬고 논에 물을 대어 흙을 불리는 것으로 그 해의 농사가 시작된다. 물 가득담긴 논바닥의 흙이 부드럽고 평평하게 되도록 여러번 갈아엎어주면서, 한켠에는 고랑을 만들어 개량된 모판에 새싹이 막 돋아난 - 따듯한 방 아랫목에서 물주어 키운 - 여린 모들(쌀나무 순 -.,-;;)을 놓고 대를 심어 반원 모양의 지붕을 만들어 준 후 비닐을 덮어 줘야 하고, 그 모가 한 뼘정도의 크기로 적당히 자라면 이앙기(모 심는 기계)로 모를 심느라 이른 새벽부터 해가 떨어질 때까지 허리 펼 시간이 없을 때다.

동네에 딸랑 하나 있던 이앙기는 덕분에 5~6월이면 엔진이 식을 날이 없었고 유일한 운전자였던 아버지 역시 바쁘지 않을 수 없더랬다. 하루 해가 어둑하니 지고 처마 밑 백열등이 하나둘 켜질 때면 온몸에 진흙칠을 한 사내가 긴 그림자를 달고 털래털래 돌아온다. 얼굴 이곳 저곳까지 튀어 붙은 그 흙들은 한참 물을 끼얹어야만 녹아 내릴만큼 딱딱하게 굳어 있었고 그을린 얼굴의 주름과 기묘하게 어울리도록 갈라져 있었다.

그의 둘째 아들은 지독히도 철이 없었다. 저만치 들 한 가운데 - 봄날의 햇살이 논 수면에 반사되어 뜨겁게 부서지던 그 들판 - 부모님의 흔적이라도 보일라치면 붙잡혀 고된 일에 엮이지나 않을까 싶어 멀찍이 돌아서 도망가기로 동네에서 유명한 존재였다.

그런 불효막심한(이란 말이 어찌나 잘 어울리는지) 뺀질이 녀석도 자신의 생일이 그 바쁜 농번기의 시작에 있다는 것, 그래서 툭하면 잊고 지나게 된다는 것, 그게 서운하다고 해서 쓰러지듯 잠들어 버린 부모님을 원망할 수 없다는 것 정도는 이해했던 듯하다.

그리고 며칠이 지나고 나서야 미역국 끓이는 것을 떠올리신 어머니때문에 묘한 슬픔같은 것이 생기곤 했었다.

생일을 챙기는 것에는 관심이 없었다. 그건 지금도 마찬가지다. 그런데 조금, 아주 조금(어릴적 표현을 빌려 "아주 찌이끔~") 나이를 먹으니 생일을 챙기는 것은 나를 위한 행위가 아닐 수 있다라는 생각이 든다. 그러니 '서운하지 않다'가 아니라 서운해 하지 않도록 할 수도 있겠다 싶다.

날 밝으면 집에 전화 한 통 해야겠다.

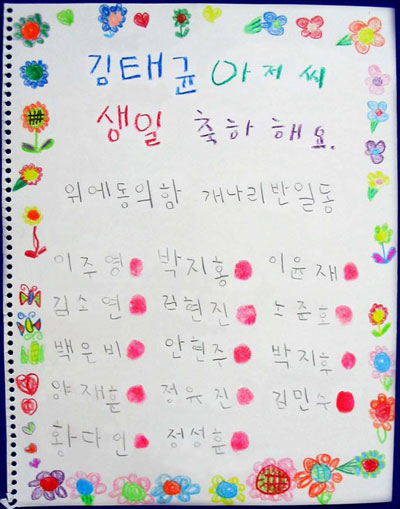

이쁜것들... 아직 지문도 안 찍히네 ^.,^;;